2025年第24届米兰三年展主题海报:不平等现象

2025年5月12日,第24届米兰三年展即将拉开帷幕,本届展览以“不平等现象(Inequalities)——如何修补人性的裂痕”为主题,聚焦社会结构、文化认同、生态资源等多维度的不平等现实,邀请全球创作者以跨学科视野参与思考与回应。作为世界展馆的重要组成部分,中国展区由中国建设行业贸促会中意创意产业委员会组织,联合同济大学、清华大学、中国美术学院、华东师范大学、南方科技大学五所高校共同策展,围绕“动平衡(Balancing Dynamics)——文明的发展律”展开,呈现中国智慧在推动文明共生与生态协调方面的探索。

中国展区五校联合展览平面图

在这场备受瞩目的国际艺术与设计盛会中,中国美术学院视觉传播学院院长姜珺带队参展的项目为“以食为天(Food Ecology)”。该项目源自视觉传播学院团队一年以来对福建屏南大食物馆在地实践的系统梳理与视觉转化,以“大食物观”为核心,从食物链的视角重构“天地人”之间的循环关系,探索乡村振兴与生态再平衡的路径。

屏南大食物馆一楼现场(摄影:林俊杰)

屏南大食物馆位于福建省宁德市屏南县四坪村,于2024年5月24日正式开放,是中国首个以“大食物观”为主题的文化展馆。福建省地形以山地丘陵为主,素有“八山一水一分田”之称;项目所在的宁德地区更是被形容为“九山半水半分田”,平原面积狭小,农业生产受到很大限制。然而,正是在这样艰难的地理条件下,屏南人民拓展出了丰富多样的食物体系,这也成为大食物馆落地于此的重要背景。

中国美院视觉传播学院团队在屏南

福建屏南的乡村振兴事业已积累了多年的实践基础。早期乡建者如林正碌倡导“人人都是艺术家”理念,通过免费的油画教学发展村落文创产业;中国美术学院陈子劲副教授积极探索社会美育助力乡村在地文化复兴的创新路径;艺术家程美信则侧重于古村落的抢救式修复与保护性重建工作,这些在地的艺术乡建实践为后续的乡村文化建设奠定了坚实的基础。2017年,林正碌作为屏南县文创产业总策划在四坪村开启文创产业等规划、村庄修缮、新村民引入等工作;2020年,屏南乡村振兴研究院落地四坪村,聚集了国内外一流学术力量,为福建屏南乡村文化振兴和经济社会发展注入新的活力;2024年,大食物馆落地四坪村,并由姜珺院长出任总策划,其设计创造性地采用“以村为馆”的理念,联动政府与高校、汇聚专家学者与新老村民等多方力量,通过价值共创的方式持续构建大食物体系,践行习总书记所倡导的“大食物观”。

大食物馆空间改造示意

屏南大食物馆的设计方案巧妙地利用了当地独特的建筑条件。展馆由一栋晚清的夯土民居改建而成,这栋古民居是当地农业合作社负责人潘国老的祖宅,展馆一楼120多平方米的空间支撑着三十多根8米左右的立柱,柱间距平均不到两米,形成了一个密集的矩阵。姜珺院长带领团队结合原有空间特性,重新梳理了天井与院落关系,设置采光通天与半通天相结合的展项,并采用“抱柱桌”、“挂梁柜”等新木构作为空间微更新语言,在与旧木构形成质感对比的同时,也强化了展馆空间的层次与“林下经济”的意象。

大食物馆现场(摄影:林俊杰)

在“大食物”内容谱系研究的基础上,团队对“大食物观”的内容展示和“大食物馆”的空间营造进行了有机的结合。在主题展馆部分,以图、文、物、场等形式,通过“食为天”、“肉蛋禽奶鱼果菌茶”、“屏南青草”、“挂梁柜”等不同单元展示“大食物观”的内涵和外延。此次亮相2025米兰三年展的“以食为天”项目基于屏南大食物馆的文创乡建实践成果,通过视觉叙事呈现食物、生态与社会之间的关系,向世界展示中国乡村在乡村振兴与生态平衡方面的艺术探索与创新实践。

大食物馆展项“挂梁柜”

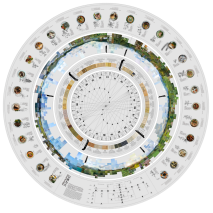

该项目的展示图解整体上遵循“从田野到餐桌”的食物链逻辑,以“大食物桌”的罗盘和餐桌为展陈线索,通过大型同心圆艺术装置展开视觉叙事。中心圆是以太阳回归线运动与四坪村等高线交叠形成的时空模型,外侧则将中国传统的天干地支展开,引出全时性二十四节气信息,三个同心圆表达了“大食物”在生态与社会之间环环相扣、循环往复的媒介关系,并进一步引申为内容增密、存量更新的乡村社会复兴与生态再平衡的构想,从而践行“绿水青山就是金山银山”理论。

米兰三年展中国展区“大食物桌”图解

“以食为天”的图解内容分为三大核心部分。首先是“食事”,聚焦于饮食文化的多样性与深度,分为食育、食养、食疗、食俗四个板块,通过古籍摘录、传统饮食器具展示以及现代饮食理念的解读,全方位呈现了中华饮食文化的博大精深;其次是“食场 + 食人”,强调了食物的生产环境与人的角色:“食场”包括“山水林田湖草”六大类生态环境,将食物返还至其生产的场域,“食人”部分则通过四十位各有专精的人物肖像,分布在其对应的场域中,体现了食物链中人的角色。

屏南“大食物共创者”(摄影:燕飞)

最后是“屏南药膳”,集中展示屏南地区独特的药膳文化。屏南药膳将传统中医药理论与地方饮食习惯相结合,不仅是一种饮食文化,更是一种养生理念的体现。28道药膳以亚克力灯箱的形式均匀分布,顶部的玻璃盖上印有对应的青草,反映了屏南药膳的灵魂所在。

米兰三年展中国展区现场效果

“以食为天”项目不仅是一次关于食物、生态与人之间关系的视觉提案,更是一次基于中国乡村地方经验的全球发声。通过从“生活终端”回望“生态源头”,中国美术学院视觉传播学院正以艺术设计回应时代命题,在米兰三年展的国际舞台讲述来自中国乡村的系统性生态叙事。在此之后,视觉传播学院将进一步与屏南地方合作,以“茶盐古道”的绿道更新与空间叙事为抓手,将大食物馆的理念从“以村为馆”扩延到“以乡为馆”,通过艺术设计切实践行“两山”理论,联动视觉传播学院学科专业建设推动乡村社会的持续创新。

米兰三年展 中国展区

中国美术学院视觉传播学院策展团队

联合策展人:姜珺

参展导师团队:姜珺、顾文佳、蔡文超、郭星、姚之洁

策展顾问:温铁军、许嘉

图解团队:顾文佳、蔡文超、戚馨纯、周黄宇、王议苑、赵艺芃、程艺萌、隋怡宁

视频设计:顾文佳、蔡文超、左佑、阮千玉、张靖童、闫畅

平面设计:蔡文超、屈愉昊、周黄宇

展陈团队:姜珺、顾文佳、周泽源、黄君静、刘欣宇

翻译:夏冰、张婷

福建屏南 大食物馆

总策划:姜珺

执行团队:傅春江、刘欣宇、林俊杰、吴晓莉、诸葛瑞静

指导单位:福建省乡村振兴研究会、中共屏南县委、屏南县人民政府、西南大学乡村振兴战略研究院、屏南县农业农村局

创建单位:中共熙岭乡委员会、熙岭乡人民政府、中国美术学院视觉传播学院、屏南乡村振兴研究院、熙岭乡四坪村村委会

专家团队:温铁军、刘广伟、曹幸穗、周立、王松良、潘家恩、陈子劲、王昕、黄志友、石嫣、萧淑贞、周芬芳、苏维邦、陆则起

在地共创人员(按首字母拼音排序):王金妹、梁莉、郭稷昕、谢莉莎、潘家如、潘国老、陈晓艺、付宗玉、韦永斌、李泾荷、付海鸿、万方、张馨凌、张媛、潘华央、李小晓、潘国毅、陈慧颖、吴舒晨、舒开颜、郑朴之

中国美术学院版权所有,建议使用1024*768分辨率来浏览本网站 你是第

位访问者

Copyright ◎2010 China Academy Of art 浙ICP备05014581号-1